奄美の寺に8枚 ―田中一村の色紙発見

奄美市の田中一村記念美術館が本人の作品とみて詳しく鑑定を進めている。(6/10毎日新聞)

弊社階段踊り場美術館でおなじみの“一村展”(2021.7.1社長ブログ)。

奄美時代、無名の島外人。物静かな人。健康のため酒もたばこも一切やらず、厳しく自分を律する人だった。

同紙記事の中に、奄美時代の一村は無名で、昭和40年代に入って独特の絵画世界(上から2番目の写真・“一村展”)を確立する前に描かれたものだろう、という記念美術館学芸員有川さんの話がありました。

『田中一村伝・アダンの画帖』(南日本新聞社編)に、「、、私は、この南の島で職工として朽ちることで満足なのです」「もし七十の齢を保って健康であったら、その時は又絵をかきましょうと思います」「当奄美の私の生活は、耕作して野菜は自給しておりますので、農閑期以外は家を離れることができません。、、」「見せる為に描いたのではなく、私の良心を納得させる為にやったのですから…。」

一村さんは、’77.9月11日早朝、日課の畑仕事に出てこない、、と家主さんが「亡くなっているのをみつけ、」られてという最後だったとのことです。死後数年たって、一躍脚光を浴びるようになった日本画家でした。

東京都台東区で、早朝の隅田川、そのほとりに1羽のサギがたたずんでいた(@Photo「朝焼けに立つ」 ’22.7.13毎日夕刊)

すっくと立つ姿は、周囲を確かめているのでしょうか、朝焼けの中に神々しさすら感じさせます。

写真ではビルの屋上から眺めているように見えますが、撮影は川の堤(つつみ)後方からのものでしょうか、。いつも田舎のサギしか見ていないものですから隅田川ほとりにたたずむサギに「もしかしたら知り合い?」と声をかけてしまったという錯覚にとらわれました、そんなことないのでしょうが。

ちょうど‶田舎のサギ〟の撮影のその日の夕刊記事でした。

こちらは田舎のサギ、弊社前の中河内川、その中州にたたずむサギでした。スマホカメラですが、望遠撮影(7/13)しました。

サギは近くでは、スマホを向けるだけで感じ取るのでしょう、アッという間に飛び立ってしまって中々写真が撮れません。

高い木のてっぺんから川の流れを確かめて、サッと飛び降りてきます。川魚を探しているのだと思っていますが。

山間にある弊社、その盆地空間をサギが羽を広げて舞っている時は私自身が舞っている感覚にとらわれます。このところ、トンビの鳴く声の反響に山間を感じ、そしてこちらは度胸のカラスに、ついサギの奥ゆかしさ?を見比べてしまいます。

ゴールデンウイークに、弊社のビルからは東側になりますが、裏山を歩きました。当地に移転しまして来年で30年になりますが、まだはじめの頃は山の上からも山元に弊社ご近所が見えていました。しかし年数を経て杉、桧が大きくなって足元は今や見えません。

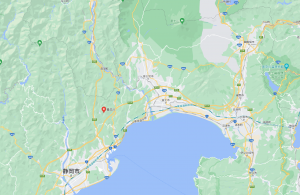

それだけでも農村の移り変わりが分かります。下の地図の赤マーク(桑又川)の東側上の山に登ったのですが、山の峠にお地蔵さまがありました。ここで桑又(かまた)部落の人々は塩を受け取ったそうです。‶塩の道〟だったのですね。部落の人々も昔はずっと河口より奥に、住んでいて峠も昔の人の足ではそんなに大変ではなかったのでしょうか。現在は部落は河口近くに、弊社も河口にあります。峠で塩、反対側の降り口は甲州街道(国52号)なのです。これが信玄公の武田藩の時代のことなのか、なんと貴重な塩だったのでしょうか、昔日の村民のくらしが想像つきません。

峠の動画、ほんの数秒ですが、動いた所の木々の間、東方に富士山が見えたはずです。

地図に富士山が見えます。富士の西に富士川が流れ、桑又川(中河内川の支流)はそのまた西側を流れます。地図では表示されない程の小さい川です。富士山は近くとも、しかし富士を見るには山に登らないと、そして木々も延びてその富士も見えない程山も谷も近くです。

地図の真ん中に駿河湾、伊豆の東は相模湾です。三保(御穂)半島をご覧になれるでしょうか。

カテゴリ

プロフィール

- 花澤 久元

-

- 誕生日:1946年11月6日

- 血液型:O型(Rh+)

- 趣味:スイマグ造り卒業、もっか青汁作り

- 自己紹介:

母親に首根っこつかまれて飲んでいたスイマグとの付き合いも早70年。

起きがけのスイマグ飲用を忘れず、青汁作りに精を出し、夕食を待ちこがれる”マイナス腸活”を楽しんでいる。