GW休暇、コロナ禍、自粛、、と、十分な時間が供えられて、薪わりにはもってこいの条件です。とは言え薪わりも機械仕掛け(動画より)ですから、わたしの腕力(わんりき)が付いたのではないのです。

小さい薪わり機では割れない丸太の太さもありまして特に、節があると割るのは大変です。写真で、節の模様が解っていただけるでしょうか?いかにも強そうでしょ、!

やっと割れて取れた節が乗っている丸太ですが、左側に膨らみのよう見えるところが別(ここは割れませんでした…)の節があるところです。ちょうど“肩”ですね、人間で言えば‼

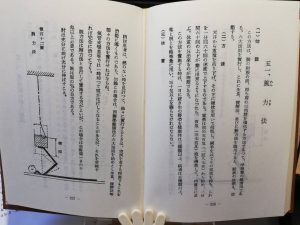

やはり西医学健康原理実践宝典ですが、腕力法が説明(p.227)されています。絵を見ますと、ちょうど〈腕立て伏せ〉と逆ですが、同じ効果です。どちらも節を強くする方法だと思うのですが いわゆる“腕力を振り回す”ためではなく、日頃の家事の備えの為にも、忘れないようにしたい節の強さです。“双肩にかかる”…なんて今は古い言葉でもありますが。

目覚めに最適!!

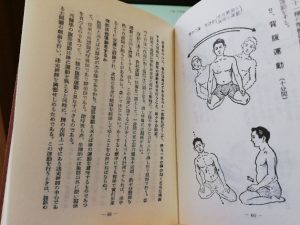

“背と腹をともに動かして左右揺振”(背腹運動、『西医学健康原理実践宝典』より)という体操です。特に、首から上の不調を治すといわれますが、頭が目覚めてきまして気持ち良くなります。

実際は明け方のまだほの暗いという時間にするのですが、書棚のガラス窓などに映して動かしている姿を見ながらというのもいいと思います。参考の動画ですが、これは本運動で、実際は準備運動があります。まずは一日のスタートです。

この他、出勤前に、腕立て伏せ と 腹筋体操、そして一度紹介させていただいた美容機で、それぞれ数回、数分づつ…。このときは、実はスマホのユーチューブから音楽(オカリナだったりバイオリンだったりピアノだったり)を聞きながらの、全くの“ながら族”体操です。運動の質的なものは褒めたものではないと思いますが、毎日よく続いていますし、効果もそれなりに出ていると思っています。

黄色いマーカーをしてあるところに 膝立金魚とあります(『西医学健康原理実践宝典』p52より)が、「特に腸及び骨盤を整える為…」と説明されています。就寝前の、私のいつもの運動です。二本足歩行の私達の宿命、骨盤の歪み調整のために、そして四足動物と違って腸が動かない、その腸の運動のため、膝を立て両足をそろえて(バンドするといいです)かかとをお尻に引きつけるようにして、左右に倒します。このとき気持ち、腸がひし形に伸びるようなイメージをして倒しますと腸がさらに良く動くように思います。なお、膝を左に倒すときは顔を右に倒し、右のときは左にというようにします。両手(両腕)を左右に向く顔の目印になるように平らに広げます。動画は、パジャマ姿というような実際の時間ではないですが参考にして頂ければと。

もっとリズミカルに…とご指摘があるかもしれませんが、目的に応じてと思っています。 腸をできるだけ伸ばす、それが腰の一日のひずみをより解消する結果になります。

カテゴリ

プロフィール

- 花澤 久元

-

- 誕生日:1946年11月6日

- 血液型:O型(Rh+)

- 趣味:スイマグ造り卒業、もっか青汁作り

- 自己紹介:

母親に首根っこつかまれて飲んでいたスイマグとの付き合いも早70年。

起きがけのスイマグ飲用を忘れず、青汁作りに精を出し、夕食を待ちこがれる”マイナス腸活”を楽しんでいる。